19世紀後半、江戸の浮世絵版画がヨーロッパで熱狂的に迎えられ、「ジャポニスム」と呼ばれる日本趣味のブームを巻き起こしました。

モネやゴッホといった名だたる西洋の画家たちが、なぜ異国の浮世絵にこれほど魅了されたのでしょうか。

本記事では、その芸術的影響を中心に、歴史的背景や文化交流、具体的な人物や出来事をひもときながら、この現象を読み解いていきます。

目次

- 1. ジャポニスムとは何か

- 2. 開国と美術流入:ジャポニスムの歴史的背景

- 3. 浮世絵がもたらした新たな美意識

- 4. 印象派に走った衝撃:西洋画家たちと浮世絵

- 1.1. エドゥアール・マネの「日本趣味」の衝撃

- 1.2. フィンセント・ファン・ゴッホの熱狂

- 1.3. クロード・モネと日本の情景

- 1.4. 広がる日本美術の影響:その他の画家たち

- 2. 欧州を魅了した浮世絵師たち

- 1.1. 喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)

- 1.2. 東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)

- 1.3. 歌川広重(うたがわ ひろしげ)

- 1.4. 葛飾北斎(かつしか ほくさい)

- 1.5. その他の絵師たち

- 2. ジャポニスムがもたらしたもの:まとめ

ジャポニスムとは何か

「ジャポニスム(Japonisme)」とは、19世紀後半に欧米で巻き起こった日本美術ブームを指す言葉です。

幕末から明治にかけて日本が開国し、多彩な美術工芸品が海外にもたらされる中で、とりわけ浮世絵版画が人々の関心をさらいました。

フランス美術界では1870年頃にはすでに日本の影響が顕著となり、1872年に批評家フィリップ・ビュルティがこの流行を「ジャポニスム」と命名しています。

以来、この言葉は西洋における日本趣味全般、とりわけ美術領域での日本的要素の流行と影響を意味するようになりました。

当時の西洋では、東洋への憧れを背景とする「オリエンタリズム」の潮流がありましたが、ジャポニスムはその延長線上で日本独自の美意識に焦点を当てた現象です。

浮世絵、陶磁器、漆工、着物、生け花、屏風など、江戸から明治期の日本文化の産物が次々と欧州に渡り、人々を魅了しました。

その中でも江戸の浮世絵版画はジャポニスムの中心的存在であり、ヨーロッパの芸術家たちに計り知れない影響を与えたのです。

開国と美術流入:ジャポニスムの歴史的背景

日本の浮世絵がヨーロッパに伝わった背景には、幕末から明治初期にかけての国際交流があります。

1854年の日米和親条約以降、日本は鎖国体制を解かれ、欧米との貿易や交流が始まりました。その結果、日本から陶磁器や茶器、絹織物などが輸出される際に、梱包材として使われた浮世絵が欧州人の目に留まったという有名なエピソードもあります。

たとえ包装紙であっても、鮮やかな多色刷りの版画は当時の西洋人にとって衝撃的な美でした。

19世紀中頃には各地で万国博覧会(国際博覧会)が開催され、日本美術が公式に紹介される機会も生まれます。

1867年のパリ万博や、1873年のウィーン万博などで日本の展示が注目を集め、浮世絵や工芸品が一気に広まりました。

実際、1856年頃にフランス人版画家フェリックス・ブラクモン(ブラクモンとも)によって浮世絵が「発見」されたとも伝えられます。

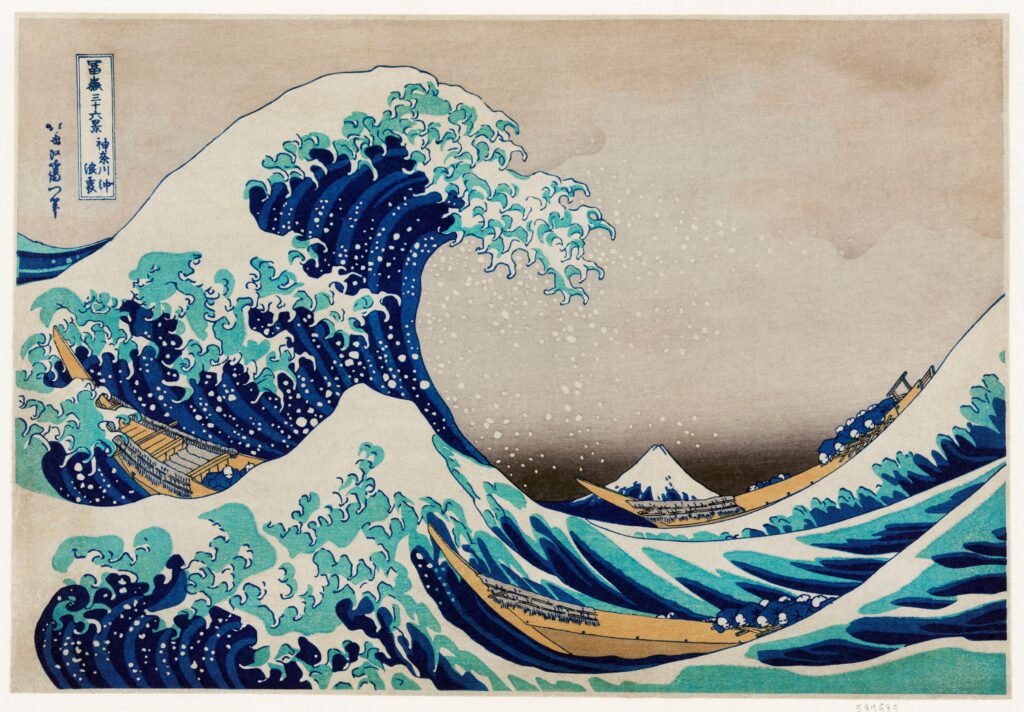

彼はパリの印刷工房で偶然手にした葛飾北斎の絵手本『北斎漫画』に魅了され、西洋芸術家の間に日本版画の存在が知られる端緒となりました。

その後、1860年代にはパリのリヴォリ通りに浮世絵や東洋美術品を扱う店が開店し、洗練されたパリ市民がこぞって日本の品を買い求めるようになります。

絵画や工芸品だけでなく、例えば日本の着物や扇子を身に着けることも流行し、サロンの女性たちが和装姿で写真を撮る姿も見られました。

1871年にはフランスでジャポニスムを題材にしたオペラ『黄色い王女』(カミーユ・サン=サーンス作曲)が初演され、劇中で浮世絵に憧れる画家が登場するなど、当時の日本ブームが文化の随所に反映されました。

こうした文化交流と熱狂の中で、浮世絵版画は最も人気のある収集品となりました。

最初期に欧米へ輸出された浮世絵は幕末から明治初期の比較的新しい作品が中心でしたが、その後次第に北斎、歌麿、広重といった江戸期の巨匠たちの作品も紹介され、高く評価されるようになります。

特にフランスでは、美術愛好家や批評家たちが浮世絵を熱心に収集・研究し、西洋美術への影響を語り始めました。

例えばフランスの文筆家エドモン・ド・ゴンクールは晩年、日本の浮世絵に傾倒し、1891年に著書『歌麿』を、1896年には『北斎』を出版して西洋に浮世絵の魅力を紹介しています。

こうしてジャポニスムは一過性の流行に留まらず、美術史に刻まれる大きな足跡を残すことになったのです。

浮世絵がもたらした新たな美意識

では、浮世絵の何がこれほどまで西洋の芸術家たちを惹きつけたのでしょうか。

19世紀当時のヨーロッパ絵画は、伝統的に聖書や神話、歴史を題材に荘重なテーマを描くことが主流で、遠近法による写実表現や陰影による立体感が重んじられていました。

それに対し、浮世絵は庶民の日常生活や風景、美人や役者、花鳥風月から妖怪・春画に至るまで、極めて自由で多彩な主題を扱っています。

西洋の画家にとって「絵にこんな身近な世界を描いていいのか」という驚きがまずありました。

浮世絵は肩肘張らず娯楽性に富み、ある種の解放感をもって彼らの想像力を刺激したのです。

さらに、浮世絵版画ならではの大胆な構図も新鮮な驚きでした。

画面の一部を大胆にトリミングしたり、斜め上からの俯瞰で風景を切り取ったり、手前に思い切った大きさで物を配置する――そうした奇抜とも言える構図は、西洋の伝統にはない視覚体験をもたらしました。

浮世絵には遠近法的な奥行きは乏しく、空間の奥行きを犠牲にして平面的なデザイン性を強調しています。

例えば広重や北斎の風景版画では、近景の枝や人物を大きく描き、遠景の名所を小さく配置するといった構図がよく見られますが、これは当時の西洋画家にとって目から鱗の手法でした。

色彩の鮮やかさと余白の活かし方も重要なポイントです。

浮世絵は木版による多色刷り「錦絵」であり、紅や藍、山吹色など原色に近い澄んだ色彩を平坦に置いています。

陰影をつけて写実的に塗り込める油絵とは対照的に、輪郭線で形をくっきりと区切り、その中をべた塗りの色面で満たすことで、生き生きとした平面構成を作り出しました。

背景には余白(空間)が残されることも多く、その空間がかえって画面にリズムと余韻を与えています。

こうした線と面による洗練は印象派の画家たちに強い影響を与え、のちのアール・ヌーヴォー様式やグラフィック・デザインの発展にも繋がっていきます。

加えて、浮世絵のもつ連作性や物語性も、西洋の芸術家に新たな着想を与えました。例えば葛飾北斎の「富嶽三十六景」や歌川広重の「東海道五十三次」のように、一連のシリーズとして異なる情景を展開する形式は、モネが同じ主題で光や季節の変化を連作するアイデアにも通じるところがあります。

また喜多川歌麿の美人画シリーズや黄表紙の挿絵に見られるような、絵に物語を内包させる手法も、絵画に物語性を持ち込む西洋のイラストレーションや絵本分野で影響が指摘されています。

浮世絵がもたらしたこれら多面的な美意識の刷新は、西洋美術の停滞を打破し、新しい表現の地平を開く原動力となったのです。

このように、浮世絵は単なるエキゾチックな珍品ではなく、西洋人にとっての「表現の解放」でした。

それまでアカデミックな規範に縛られていた画家たちに、「こんなにも自由で多彩なテーマを、こんな大胆な構図と色彩で描いてよいのか」という衝撃と歓びを与えたのです。

その結果、多くの芸術家が浮世絵に心酔し、自らの作風を変革するほどのインスピレーションを得ました。

印象派に走った衝撃:西洋画家たちと浮世絵

ジャポニスムの波は、19世紀後半の西洋美術界を席巻し、多くの画家たちに創作上の革新を促しました。

印象派をはじめとする近代美術の巨匠たちは、浮世絵から大胆な構図や鮮やかな色彩、日常生活の主題を学び取り、自らの作品に独自の形で取り入れていきます。

ここでは代表的な画家たちの例を挙げ、その影響の具体像を探ります。

エドゥアール・マネの「日本趣味」の衝撃

フランスの画家エドゥアール・マネ(1832–1883)は、印象派の先駆ともいわれる近代絵画の革新者です。

彼は伝統的な手法にとらわれず都市の現実を描きましたが、同時に日本美術にも強い関心を寄せました。

マネの代表作『オランピア』(1863年)は、当時タブーとされた高級娼婦を大胆に描いた作品として知られますが、その技法面にも浮世絵の影響が指摘されています。

具体的には、透視図法的な遠近感や陰影による立体表現を意図的に排し、輪郭線を強調したフラットな描写を採用しており、これは浮世絵の表現手法から着想を得たものでした。

事実、マネは日本の版画を収集しており、自身の作品にも扇や着物といった日本的モチーフをしばしば登場させています。

『オランピア』が物議を醸したもう一つの要因は主題でした。

裸の娼婦を直接的に描くことは当時の西洋絵画ではスキャンダラスでしたが、浮世絵では遊女や芸者といった題材はごく一般的でした。

マネはその浮世絵的主題を敢えて西洋絵画に持ち込み、結果として大きな衝撃を与えました。

また、彼が友人の小説家エミール・ゾラを描いた肖像画(1868年)の背景には、着物の屏風や江戸相撲の力士を描いた浮世絵(歌川国明の錦絵)が貼り込まれており、日本美術への傾倒ぶりが伺えます。

マネにとって浮世絵は、絵画の主題や構図に新風を吹き込む刺激源であり、「日本趣味の画家」として名を残す一因となりました。

フィンセント・ファン・ゴッホの熱狂

オランダ出身のポスト印象派の画家フィンセント・ファン・ゴッホ(1853–1890)は、筋金入りの浮世絵コレクターとして知られています。

彼は生涯で400~500点もの日本版画を蒐集したとされ、弟テオへの手紙にも幾度となく「北斎」「歌川広重」といった名を興奮気味に綴っています。

1886年にパリへ出たゴッホは、画商から手に入れた浮世絵をアトリエの壁一面に貼り出し、色彩や構図の研究に没頭しました。

ゴッホの絵画様式そのものにも浮世絵の影響が色濃く現れています。

例えば彼の作品に特徴的な鮮やかな原色使いや大胆な平面的構図は、浮世絵から学んだ要素だとされています。

特に広重の風景版画に心酔しており、広重作品を油彩で模写する試みも行いました。

代表例が『大はしあたけの夕立』や『亀戸梅屋舗』の模写で、浮世絵の線と色面の調和をキャンバス上で再現しようとしたのです。

また、渓斎英泉の美人画に触発されて描いた油彩画『花魁(渓斎英泉による)』は、日本の雑誌『パリ・イリュストレ』に掲載された英泉の浮世絵をもとに、背景に日本的なモチーフ(睡蓮の池や太鼓橋、蛙など)を配して仕上げた意欲作でした。

ゴッホが浮世絵愛好家タンギー爺さんの肖像(1887年)では、背景に6枚もの浮世絵を描き込んでいます。

そこには英泉の花魁図や広重の富士山などが色鮮やかに配置され、彼の日本美術への傾倒が如実に表現されています。

このようにゴッホは、単に浮世絵風の技法を真似ただけでなく、自らの作品世界に日本のイメージそのものを取り込んで再構築しました。

その熱狂ぶりと創造力は、ヨーロッパにおけるジャポニスム受容の象徴と言えるでしょう。

クロード・モネと日本の情景

フランス印象派の巨匠クロード・モネ(1840–1926)もまた、ジャポニスムから多大な刺激を受けた画家です。

1876年、モネは自身の妻カミーユをモデルに、日本の打掛と扇を纏わせて描いた『ラ・ジャポネーズ』という作品を発表しました。

赤い豪華な着物を着た女性が振り返るポーズは、渓斎英泉の美人画にそっくりであり、その背景には無数の団扇が舞うように描かれています。

まさに当時の日本趣味ブームを象徴する絵画であり、パリの人々の目を瞠らせました。

モネ自身は後年この作品を「気まぐれで描いたものだ」と語っていますが、日本への憧れを公に表明した点で意義深い作品です。

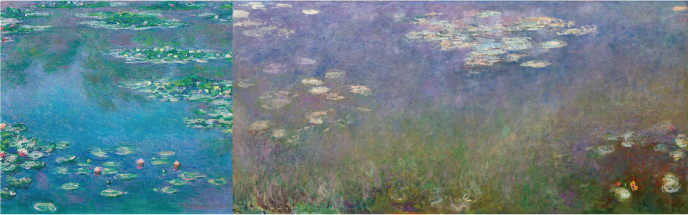

モネはまた、日本の庭園美にも心惹かれていました。彼が後年手がけた代表作《睡蓮》の連作(1890年代~)は、直接には浮世絵ではなく京都の琳派の装飾画から着想を得たと言われます。

モネは自宅の庭に日本風の太鼓橋と池を造り、そこに咲く睡蓮を繰り返しキャンバスに収めました。

この太鼓橋は歌川広重の浮世絵『亀戸天神境内』に描かれた橋をモデルに造園されたとも伝えられ、名所絵の構図が西洋の地に実体化した例と言えるでしょう。

さらにモネは数百点に及ぶ浮世絵コレクションを所有し、広重や北斎の作品を自宅に飾って鑑賞していました。

彼の色彩感覚や連作という発想にも、浮世絵からの影響が底流しています。

印象派の画家たちに鮮やかな色彩感覚や大胆な構図、輪郭線の使用など様々な影響を及ぼしたジャポニスムは、のちに新芸術運動アール・ヌーヴォーへと受け継がれていった」と評されるように、モネもまたその橋渡し役の一人だったのです。

広がる日本美術の影響:その他の画家たち

浮世絵に魅了された西洋画家は、他にも数多く存在します。印象派では女性画家メアリー・カサットが有名で、彼女は浮世絵風の構図と技法で母子像を描いた版画シリーズを制作し、高い評価を得ました。

またポール・ゴーギャンは、タヒチでの作品において日本の平面的構成や色彩を参考にしたとされます。

同時代のルノワールやピサロ、ドガらも皆、日本からもたらされた新鮮なビジュアルに影響を受け、それぞれの絵画表現を発展させました。

エドガー・ドガの踊り子の絵に見られる大胆な構図や、人物を画面の端で切り取るような視点は、浮世絵の影響なしには考えられません。

その後の時代、19世紀末から20世紀初頭にかけて起こったアール・ヌーヴォー(新芸術)運動にも日本美術の影響は色濃く反映されます。

フランスのポスター画家アンリ・ド・トゥールーズ=ロートレックは、平面的でシンプルな線と色面を用いた洗練されたポスター芸術を生み出しましたが、そこには浮世絵の手法が存分に取り入れられていました。ロートレックはキャバレーの歌手や踊り子を描いたポスターにおいて、日本の役者絵や美人画にならい左右非対称で大胆な構図と鮮やかな配色を採用し、商業ポスターを芸術の域に高めています。

さらに彼は浮世絵師が作品に押す落款印にヒントを得て、自身のサインを漢字風のモノグラムにデザインする遊び心も見せました。

オーストリアのグスタフ・クリムトもジャポニスムの影響を受けた一人です。

彼の作品には琳派や屏風絵に通じる金箔の背景や装飾モチーフが多用されています。

渦巻き模様で水流を表現したり、鳳凰の意匠を描き込んだりする手法には日本美術からの着想が読み取れます。

このようにジャポニスムは絵画に留まらず、建築や工芸、インテリアデザインにまで波及し、西洋の美的感覚に新風を吹き込みました。

欧州を魅了した浮世絵師たち

最後に、ジャポニスムの担い手となった浮世絵作品を生み出した日本の絵師たちに目を向けてみましょう。

欧米の芸術家たちに強い影響を与え、「異国の天才」として賞賛された主な浮世絵師とその特徴を紹介します。

喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)

美人画の巨匠です。江戸後期に女性の表情やしぐさを繊細に描き分け、華やかな美人画で人気を博しました。

歌麿の描く女性像の色香と品格はフランスでも高く評価され、エドモン・ド・ゴンクールが1891年に伝記『歌麿』を著すほどでした。

母子を描いた優美な作品群は、メアリー・カサットら西洋女性画家にもインスピレーションを与えています。

東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)

わずか10ヶ月の活動で役者絵の傑作を残した謎の絵師。写楽の大首絵(役者の上半身を大きく描いた肖像)は、演者の一瞬の表情を誇張し劇的に表現したもので、その強烈なインパクトは今なお見る者を圧倒します。しかし意外なことに、写楽はジャポニスム初期には欧米であまり注目されませんでした。

シーフリード・ビング編集の雑誌『芸術の日本(Le Japon Artistique)』にも写楽の名は登場せず、ヨーロッパで写楽が「天才」として再評価されるのは1910年、ドイツ人ユリウス・クルトによる著書『Sharaku』の出版を待たねばなりませんでした。それでも現在では、写楽の鬼気迫る表現は西洋表現主義にも通じるものとして語られています。

歌川広重(うたがわ ひろしげ)

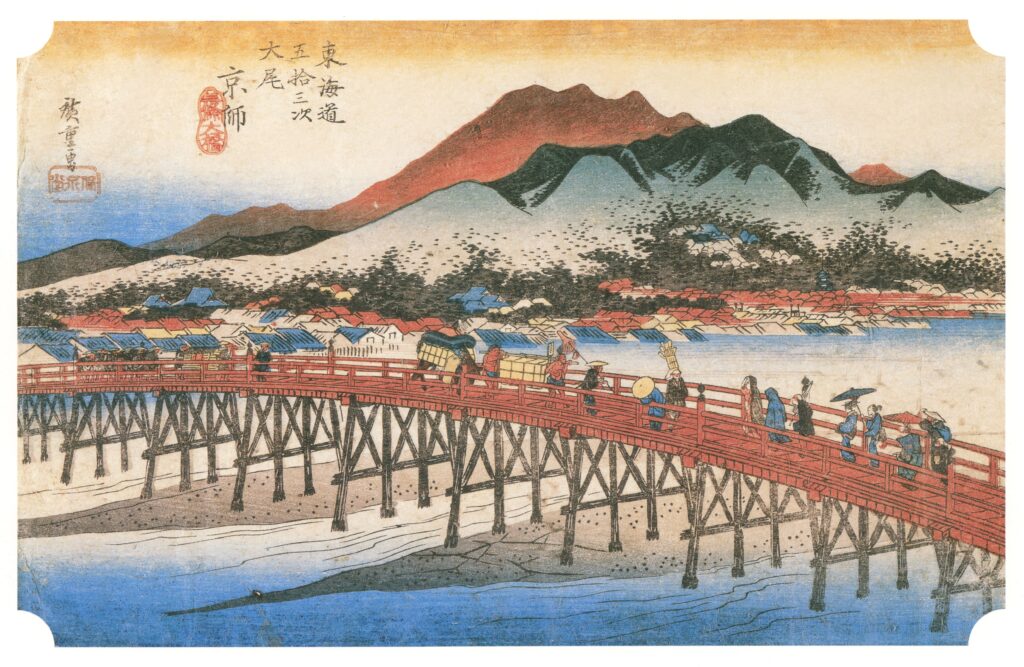

江戸の風景版画を大成させた名手です。『東海道五十三次』『名所江戸百景』などで名高い広重の作品は、抒情豊かな風景描写と大胆な画面構成が特徴です。

広重の見せる高い視点からの俯瞰図や季節感あふれる色彩は、モネやゴッホをはじめ印象派の画家たちを深く魅了しました。実際、ゴッホは広重の作品を模写し、その構図や色遣いを自らの絵に取り込んでいます。

広重の影響は、西洋の風景画に新たな視点をもたらし、印象派の風景表現を豊かにしました。

葛飾北斎(かつしか ほくさい)

富嶽三十六景「神奈川沖浪裏」に代表される卓越したデザイン感覚とダイナミックな構図で、西洋に最も名を知られた日本の画家でしょう。

1850年代にヨーロッパで最初に注目された浮世絵の一つが北斎の絵手本『北斎漫画』であったことからも、ジャポニスムの象徴的存在と言えます。

その他の絵師たち

上記以外にも、ジャポニスムを語る上で触れておきたい絵師がいます。例えば鈴木春信(すずき はるのぶ)は多色刷錦絵の創始者であり、その淡く優美な色づかいの美人画はフランスの画家たちに日本的エレガンスを印象付けました。また鳥居清長(とりい きよなが)や勝川春章(かつかわ しゅんしょう)らは町人文化の賑わいを画面に封じ込め、江戸の「空気感」を描き出しています。

北尾重政・政美(きたお しげまさ/まさよし)や栄松斎長喜(えいしょうさい ちょうき)といった絵師たちも洒落本の挿絵や日常の何気ない仕草を愛らしく表現し、庶民の笑いと風俗を画題に取り込みました。

こうした多種多様な浮世絵作品が一斉に西洋にもたらされたことで、欧州の芸術家たちはまるで宝の山に出会ったかのような創造の刺激を得たのです。

ジャポニスムがもたらしたもの:まとめ

ジャポニスムは、単なる東洋趣味の流行に留まらず、西洋美術の革新に大きく寄与しました。

それまでのヨーロッパにはない美的感覚—自由な発想、平面的デザイン、鮮烈な色彩—をもたらし、19世紀末の美術表現に革命を起こしたのです。

異なる文化が出会い、互いに刺激を与え合うことで新たな表現の地平が開かれる──ジャポニスムの歴史は、芸術における文化交流の力を雄弁に物語っています。

その後、日本美術と西洋美術の交流は双方向に進みました。

明治期の日本の工芸や絵画もまた西洋から影響を受け、モダンデザインに発展していきます。

こうしたクロスオーバーは現在も続いており、現代アートやファッションの中にも互いの文化のエッセンスが生きています。

19世紀に花開いた浮世絵と西洋美術の出会い――ジャポニスムの物語を知ることで、日本の美が世界にもたらした価値と、それによって広がった創造の豊かさを改めて感じることができます。

この記事を読んでくださった皆さんにとっても、日本と西洋が織りなす芸術の交流がぐっと身近に感じられますように。