目次

はじめに

「春画」と耳にしたとき、多くの現代人はまず「卑猥」や「アダルト」を思い浮かべます。しかし江戸の町に暮らした人びとにとって、それはもっとやわらかく、生活と笑い、知恵と作法がからみあう身近な「読み物としての絵」でした。誇張と見立てによる可笑しみ、夫婦の作法をめぐる気遣い、子授けや火除けを願う縁起。春画は、私的な営みを共同の文化へ翻訳し、人間の可笑しさや生の肯定を舞台にのせる装置でもあったのです。本稿では、単なる猥画という固定観念をいったん脇に置き、江戸庶民がどのように春画を楽しみ、どのように受け継がれてきたのかを掘り下げます。

春画とは何か

春画は浮世絵の一分野で、肉筆の一点物から多色摺りの版画、詞書付きの艶本、物語仕立ての巻子本まで形式は多彩でした。当時の呼び名も「枕絵」「笑い絵」「秘画」「艶本」などが併存し、今日広く用いられる「春画」という語はむしろ近代以降に定着したものです。題材は男女の情交に限られず、同性愛の表象、動植物を介した寓意、房中術の教えを図解する実用的な作まで幅広い。すなわち春画は「エロ絵」という一語に収まらない、幅と奥行きをもつ文化領域でした。

出版文化と庶民の読解力

春画が市井に広く流通した背景には、江戸期の出版文化の成熟があります。貸本屋や地本問屋のネットワークが拡がり、往来物や草双紙を読み慣れた庶民は絵とことばの協奏に強く、判じ絵や見立ての仕掛けを即座に読み解きました。寺子屋の普及は文字への敷居を下げ、絵草子は「みんなで回し読みする娯楽」になりました。春画はひそやかでありながら、家庭や仲間内で笑い合い、教え合う「半ば公的」な読み物でもあったのです。

幕府の取締と隠号

人気の陰には統制もありました。享保・寛政・天保の改革期には出版取締が強化され、版元や絵師が処罰された記録が残ります。そこで彼らが編み出したのが「隠号」です。本名と別の雅号や戯号を使い、落款を判じ絵にして読みをずらし、版元表示もぼかす。現代でいえば別名アカウントの運用に近く、同時に観る側へ「この絵は誰だろう」と推理の楽しみを差し出す仕掛けでもありました。権力と創意のせめぎ合いが、暗喩や見立ての技法をいっそう洗練させたのです。

制作の現場――絵師・彫師・摺師・版元

春画の成立には職人たちの分業が不可欠でした。絵師の筆致を、彫師が版木へと翻訳し、摺師が紙と顔料の性格を読みながら色を重ね、版元が流通と企画を担う。紙目の向きや顔料の乾き具合、見当の微調整ひとつで表情が変わるため、春画は技術の複合体でもあります。紅や藍といった基調色の重ね方、ぼかしや雲母摺のきらめき、裏彩色の透け感。そこに生活の湿り気や肌の温度が宿り、単なる図解を超える「物語の空気」を生みました。

春画を描いた絵師たち

春画は無名の陰画ではありません。江戸を代表する一流絵師たちが筆をとりました。ここでは六人を取り上げ、その特色を簡潔に整理します。

- 葛飾北斎――奇想と構図の発明で知られる北斎は、艶画でも実験精神を惜しみません。海女と蛸の異色作に象徴されるとおり、誇張と幻想を自在に往還し、濡れた肌や貝、海辺の小物にまで素材の手触りを宿らせます。

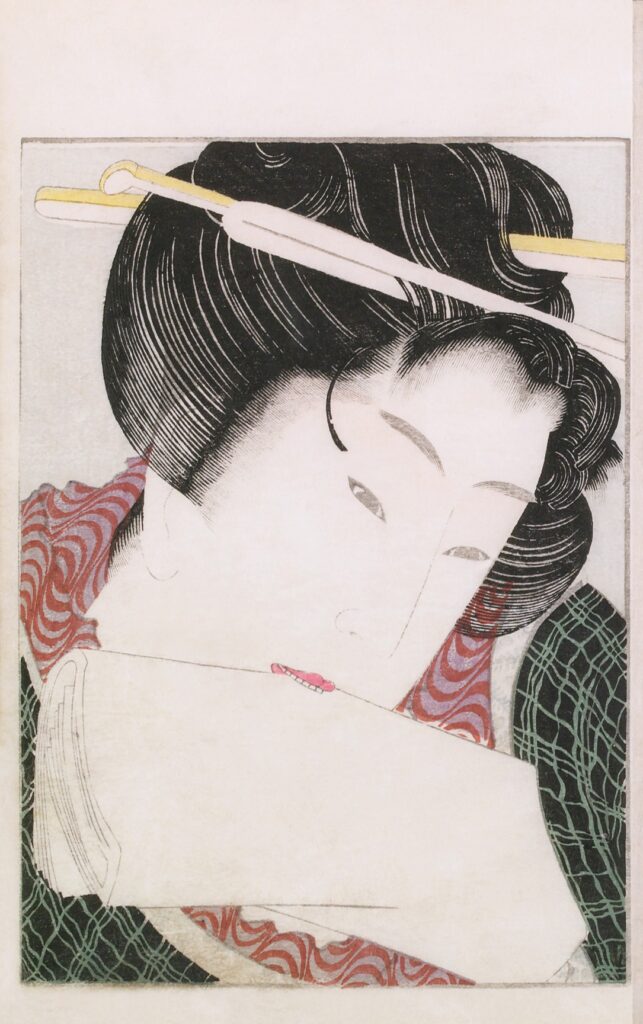

- 鈴木春信――錦絵の祖とされる春信は、春画に抒情を持ち込みました。男女の目線の交差、襟元や指先の所作、短い詞書が淡い恋の気配を立ち上げます。露骨さより情の機微を重んじる気風は、春画の文学性を体現します。

- 鳥居清長――八頭身美人で名高い清長は、室内の遠近感と空気の流れを描く達人。屏風や行灯、長火鉢、夜具の重み、畳目の方向が場面の余情を支え、町家の間取りや座具の配置を知る手掛かりにもなります。

- 渓斎英泉――遊里絵の名手らしく、英泉の艶画は色香の密度が高い。花魁の衣の織りと文様、結い上げた髪の簪、香の具、紅皿、団扇などの小物が念入りに描かれ、当時の嗜好と流行を鮮やかに映します。

- 歌川国芳――豪放な武者絵だけでなく戯画の才にも長け、春画では擬人化や小道具の散らしで笑いを仕込みます。徳利や盃、膳部の食べ残し、貼り札など生活の痕跡が、物語の前後を想像させます。

- 河鍋暁斎――「画鬼」と称された暁斎は、幕末明治の混淆する風俗を軽やかな線でとらえました。艶画でも即興性と機知が走り、あからさまさより洒脱さを優先。旧来と新趣味が同居する小物遣いから時代の移ろいが見えてきます。

ユーモアと誇張――笑いの仕掛け

春画の“お約束”である誇張は、露悪ではなく可笑しみと驚きを引き出すための装置です。すべてを脱がさず、襟や袖をわずかに崩す「見え隠れ」、帯の解け方や布団の端の波立ちで気配を語らせる手つき、擬音交じりの詞書や軽口の会話。落語のサゲや川柳のもじりと同じく、笑いは直接よりも一拍おいた暗示から生まれます。読者は絵の外側に広がる音と匂いを想像し、物語の前後を補いながら「読む」。春画は視覚だけでなく、記憶と共同性に働きかけるメディアでした。

小物と背景が語る生活史

春画の真骨頂は、画面の隅々に潜む生活の断片にあります。畳縁の色、障子の紙質、簾や雪見障子の意匠、火箸や炭道具の置き方は季節や時間帯を示す手掛かりです。夜具の重ね方、半纏や羽織の畳み方、帯の置き所には育ちや気質がにじみます。袂からのぞく巾着や煙草入れ、根付は持ち主の趣味と身分を語り、紅筆と紅皿、白粉、香炉や香匙は化粧と香りの文化を物語ります。徳利と盃、折敷の油染みや肴の残りは宴の余韻を伝え、貼り札や掲示の文言は当世のユーモアを映します。こうした端々の情報が積み重なって、春画は性風俗にとどまらない、衣食住と嗜好品を記録した一次資料として立ち上がるのです。

使いみちの多様さ――笑う・学ぶ・祈る

春画は娯楽であると同時に実用でもありました。若い夫婦の手引き、嫁入り道具の縁起物、子授けや火除けの護符。房中術を笑い話に乗せて伝えるもの、失敗を戒める寓話的な描写も少なくありません。羞恥と実用のあわいで人びとは知恵を交わし、性を「扱う」「笑う」「祈る」へと開いていきました。家庭内での回覧や友人同士の貸し借りは、笑いの共同体を生み、春画は社交の潤滑油としても働いたのです。

価格と流通のリアリティ

作品は単価の高い肉筆から比較的手に取りやすい版画まで層があり、袋綴じの艶本は必要なときだけ切り開いて読む趣向でした。町なかの版元は需要を読み、人気絵師の図案をもとに続編を企画。蔵版や見当札は匿名性と宣伝性を同時に備え、需要と統制のあいだで巧みに揺れ動きました。春画は秘蔵の珍品というより、生活の射程にある「買える芸術」だったのです。

海外の目――受容と再発見

十九世紀後半、日本の版画が欧州へ渡ると、春画もひそやかに流入しました。西洋では禁欲的な倫理観が根強く、露骨な性表現は公的空間に出にくかった一方で、画家たちは線と構図の革新に敏感でした。太い輪郭線、思い切った省略、画面の大胆なトリミング、物語を凝縮する構成。こうした特質は印象派や後期印象派の目を惹き、書簡や模写には浮世絵収集の熱が記録されています。春画そのものを無条件に礼賛したというより、線と色面、視点の飛躍、そして「見せずに語る」機微に、西洋絵画再生のヒントを見いだしたのです。二十一世紀に入ると、欧米の美術館で春画を文化遺産として位置づける展覧会が開かれ、国内外での研究が加速しました。

海外史との対照

ヨーロッパの中世から近世にかけては、キリスト教倫理が公的空間の規範を形づくり、性表現は可視領域から退けられがちでした。それでも修道院写本の余白に潜む滑稽な挿絵、小版の艶画、宮廷の艶笑譚など、笑いは別の回路を通って続きました。十八世紀には銅版のパロディ版画が愛好家の間に流通し、十九世紀の都市文化は、公式の規範の陰で私的な欲望と笑いの迂回路を複雑に発達させます。日本の春画が市井に公然と流通し、縁起や教育にまで関与したあり方は、こうした西洋史と好対照です。性と笑いを生活の表面へ持ち出す度量こそが、江戸の特質だったと言えるでしょう。

鑑賞のヒント

どこから見れば良いのか迷うときの、五つの視点を提示しておきます。第一に、構図の切り方。思い切ったトリミングや斜めの線は場面の時間を凝縮します。第二に、衣服の扱い。襟の崩れ方、帯の結び目、布団の皺は心情の速度計です。第三に、小物の位置。徳利、香炉、簪、扇子の向きまで意味があり、誰がどこから来たのか、何をしていたのかを教えます。第四に、詞書の言葉遣い。擬音や縁語、当世言葉は当時の笑いの温度を伝えます。第五に、余白。何も描かれていない場所が、逆に音や匂い、気配を語っています。これらを意識すると、春画は性的図解を超え、生活世界の劇場として開いていきます。

研究と保存の現在

近年、学芸機関による資料整理と保存修復が進み、紙質や顔料の分析から版元ネットワーク、摺り工程、価格帯までが徐々に明らかになってきました。目を凝らすと、同じ図案の版木の摺り違い、色指定の変更、改刻の痕跡などが見つかり、制作現場の試行錯誤が立ち上がります。高精細デジタル化によって遠方からの比較研究が可能になり、同図様の派生や相互影響を時系列で追うことも容易になりました。春画は、笑って終わる鑑賞物であると同時に、技術史・出版流通史・都市文化史を横断する複合資料なのです。

現代における意義――「見え隠れ」のリテラシー

過剰に可視化される現代の情報環境で、春画の「見せずに語る」作法は逆説的な示唆を与えます。余白と暗示、比喩と見立て、からかいと風刺。これは単に昔の色事の作法ではなく、コミュニケーションをしなやかにする美意識です。誰かを傷つけずに笑い合い、恥じらいを保ちながら知恵を分かち合う。春画は、生活の手触りを損なわずに親密さを扱うための文化装置として、いまも学び直す価値があります。

ケーススタディ――一図を読む

例えば、雨上がりの夕刻、半開きの障子の向こうに濡れた縁側がのぞく場面を想像してみましょう。行灯の薄い光が畳に落ち、帯は丁寧に畳まれず、棹に掛けたまま。盃のそばには水滴のついた団扇、香炉の煙は細く、香匙がわずかにずれている。詞書には「ぬれ縁に月の名残」とだけ。露骨な説明は一切ないのに、気配は雄弁です。季節は梅雨明け、ふたりは急な夕立から屋内へ駆け込み、宴の続きのように寄り添った――観る側の想像が物語を補い、笑いと親密さの記憶を喚起します。春画は「読む絵」であることを、この一場面がよく示しています。

法と倫理の変遷

近代以降、性表現をめぐる法制度や倫理観は大きく揺れ動きました。だが春画を歴史資料として読み解くとき、重要なのは「当時の文脈における位置づけ」を丁寧に復元することです。江戸の人びとが春画に託したのは、単なる刺激ではなく、からかいと祈り、作法と実用でした。ゆえに今日の鑑賞でも、猥雑さを笑い飛ばすのではなく、細部の手触りと社会的背景とを併せて読む姿勢が求められます。

まとめ

春画は卑猥か――答えは単純な二者択一ではありません。春画は、権力の統制と民衆の工夫のあいだに生まれ、誇張と見立て、笑いと物語、小物と背景の生活感によって、性を共同の文化へ翻訳してきました。絵師たちは隠号という影をまといながらも、素材の質感、季節の兆し、部屋の湿り気を描き込み、性的表象を生活表象へ還流させました。さらに視野を海外に広げれば、春画は線と構図の革新、物語を凝縮する編集感覚によって、西洋近代絵画の側からも学ぶべき対象となりました。国や時代を越えて読まれるのは、そこに普遍的な人間の可笑しさと生の肯定があるからでしょう。春画は、卑猥さを笑いに、私秘を物語に、恥じらいを作法に変えるための古くて新しいインターフェースでした。私たちが春画に学び直すことは、過剰な真面目さを一度ユーモアに変換し、暮らしの中へやわらかく取り戻す知恵を得ることにほかなりません。