江戸時代、人々の暮らしに溶け込みながら独自の美意識を育んだ「春画」。

それは決して卑猥なだけの絵ではなく、笑いと風刺、そして人間の本質を描いた文化の一つでした。

前回の記事では、庶民がどのように春画を楽しんでいたのかを紹介しましたが、

今回は改めて「春画とは何か」を定義し、その派生語である「枕絵」や「あぶな絵」との違いを整理します。

さらに、この艶やかな世界を彩った十四人の絵師たちにも焦点を当て、

彼らの筆の先に宿る芸術性とユーモアをひも解きます。

目次

- 1. 春画とは? その定義と位置づけ

- 2. 枕絵と危絵の違い ― 呼び方に宿る美意識

- 1.1. 枕絵とは?

- 1.2. 危絵とは?

- 2. 江戸の春画史と文化的背景

- 3. 春画を支えた絵師たち

- 1.1. 🔹 前回紹介した6人の名匠(概要)

- 1.2. 🔸 今回注目の8人の匠たち

- 1.1.1. 喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)

- 1.1.2. 菊川英山(きくかわ えいざん)

- 1.1.3. 歌川国貞(うたがわ くにさだ)

- 1.1.4. 歌川豊国(うたがわ とよくに)

- 1.1.5. 勝川春潮(かつかわ しゅんちょう)

- 1.1.6. 勝川春章(かつかわ しゅんしょう)

- 1.1.7. 奥村政信(おくむら まさのぶ)

- 1.1.8. 勝川春潮(かつかわ しゅんちょう)

- 2. 現代における春画の価値

- 3. おわりに

- 4. おまけ:AIで再現する江戸の美

春画とは? その定義と位置づけ

春画(しゅんが)とは、江戸時代を中心に流行した男女の性愛を題材とする絵画で、

「笑い絵」や「秘画」、「艶本」とも呼ばれました。

単なる性描写にとどまらず、そこには人々の風俗、笑い、人生観までもが込められています。

春画の特徴を挙げると次のようになります。

- 吉祥や厄除けの象徴として用いられ、武士が鎧の中に忍ばせ「勝絵」として持参する風習もありました。

- 花嫁のための性教育の手引きとして、嫁入り道具に添えられる絵巻も存在しました。

- 庶民の娯楽としての一面も強く、「笑い絵」「戯画」として笑いや風刺を楽しむ文化がありました。

つまり、春画とは“性の教科書”であると同時に、人生を肯定するユーモアと風流の絵画だったのです。

江戸人にとってそれは禁忌ではなく、むしろ「めでたいもの」として受け入れられていました。

枕絵と危絵の違い ― 呼び方に宿る美意識

枕絵とは?

「枕絵(まくらえ)」とは、春画を指す別称のひとつです。

その語源は“枕元に置いて眺める絵”とも言われ、寝所で密かに鑑賞することからこの名がつきました。

とりわけ江戸中期には、枕絵の絵巻を新婚の女性に贈る風習があり、

「夜の作法」を学ぶための実用書的な春画としても重宝されました。

表現としてはより上品で、愛情や夫婦和合を描いたものが多く、

「春画」と呼ぶよりも柔らかく、人間の営みを包み隠さず肯定する言葉として用いられていました。

現代でいえば、性愛や官能を“文化”として語るアート作品に近い立ち位置でしょう。

当時の江戸人は、性を恥ずかしむよりも、暮らしの一部として自然に受け入れていたのです。

危絵とは?

「あぶな絵(危絵)」は、春画のなかでも露骨な描写を避けた艶絵を指します。

言葉の通り“危ないけれど品がある”作品群で、直接的な性行為は描かず、

着物の乱れや視線の交差、手指のしぐさなどで官能を表現しました。

とくに寛政の改革以降、春画の出版が規制されると、絵師たちは露骨さを控え、

代わりに「あぶな絵」と呼ばれる作品を制作しました。

女性がうなじを見せる後ろ姿、風にあおられた衣の裾、

団扇や紅皿といった小物の演出――これらは見る者の想像力を刺激し、

“見えない色気”という日本的美意識を育てました。

つまり、春画・枕絵・危絵は表現の濃淡こそ違えど、

その根底には「人間の性への好奇心と笑いのセンス」が共通していたのです。

江戸の春画史と文化的背景

春画の歴史は古く、平安時代の「偃息図」や中国伝来の房中術の図解に始まります。

しかし庶民の娯楽として開花したのは、やはり江戸時代でした。

17世紀後半、菱川師宣(ひしかわもろのぶ)が『四十八手』を出版し、

春画は浮世絵文化の中で確固たる地位を築きます。

18世紀になると貸本文化が広がり、春画本(春本)は庶民にも行き渡りました。

幕府はたびたび春画の取締りを行いましたが、

そのたびに絵師たちは「隠号(いんごう)」と呼ばれる別名を用いて創作を続けました。

奇抜な筆名や洒落を交えた偽名で活動する姿は、まさに現代の“裏アカウント文化”にも通じます。

制限があったからこそ生まれた、自由と創造のエネルギー――

それこそが春画の魅力なのです。

春画を支えた絵師たち

春画は無名の陰画ではなく、当時を代表する一流絵師たちの手によって生み出されたものです。

ここでは、「14人の艶画の匠」として知られる絵師たちを紹介します。

🔹 前回紹介した6人の名匠(概要)

- 葛飾北斎:奇想と構図の天才。蛸と海女に代表される幻想的な艶画を多数制作。

- 鈴木春信:錦絵の祖。淡い色調と叙情的な恋模様で春画に品格を与えた。

- 鳥居清長:八頭身美人の造形美。室内空間や情緒の描写に優れる。

- 渓斎英泉:遊里絵の名手。香の具や紅皿など小物づかいに洗練が光る。

- 歌川国芳:奇抜な発想の持ち主。ユーモアと風刺を融合した大胆な艶画を描いた。

- 河鍋暁斎:幕末〜明治の絵師。風刺的・実験的な筆致で時代の移ろいを表現。

※上記の名匠については前回のレポートで紹介しています

🔸 今回注目の8人の匠たち

喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)

- 美人画の巨匠。春画『歌まくら』は情感と官能を兼ね備えた傑作。

- 女性のうなじや肌の質感、香りまで感じさせる描写で見る者を魅了。

- 春画でも“芸術”を確立した功績者。

菊川英山(きくかわ えいざん)

- 歌麿の後継者。華やかな遊女像や都会的な恋模様を多く描く。

- 淡い彩色と流麗な線で、女性の内面の艶を繊細に表現した。

歌川国貞(うたがわ くにさだ)

- 豊国の弟子で、のちに豊国三代目を襲名。

- 美人画・役者絵で培ったデザインセンスが春画にも生かされた。

- 華やかで完成度の高い構図、洒落た会話文を添えるなど演出力が秀逸。

歌川豊国(うたがわ とよくに)

- 江戸後期の浮世絵界を代表。

- 豪快な筆致とドラマチックな構図が特徴。

- 春画では役者絵の舞台感覚を活かし、芝居のような艶場を描いた。

勝川春潮(かつかわ しゅんちょう)

- 優雅で上品な線描を得意とする勝川派の絵師。

- 美人画の感性を春画にも応用し、穏やかな愛情表現を描いた。

- 細やかな仕草や衣の流れが美しい。

勝川春章(かつかわ しゅんしょう)

- 春潮の師にあたる江戸中期の絵師。

- 役者絵の名手として知られるが、春画でも繊細な人物表現に秀でる。

- 上品で格式のある春画が多く、武家社会の風雅を感じさせる。

奥村政信(おくむら まさのぶ)

- 浮世絵草創期の革新者。遠近法や多色摺を導入した先駆者的存在。

- 春画にも実験的な構図を取り入れ、空間の奥行きを強調。

- 立体的な描写によって“覗き見するような感覚”を生み出した。

勝川春潮(かつかわ しゅんちょう)

- 短い活動期間ながら、華奢で清楚な女性像を描き人気を博す。

- 色気よりも品格を重んじた作風で、江戸の「理想の女性像」を体現。

現代における春画の価値

かつては禁制の絵とされた春画ですが、

いまでは国際的な美術展で再評価される存在となりました。

2013年の大英博物館「春画展」ではチケットが完売し、

2015年の永青文庫でも21万人を動員するなど、春画は再び光を浴びています。

その魅力は、技術的完成度はもちろん、

「笑い」「風刺」「人間らしさ」という普遍的テーマにあります。

江戸の人々が見て笑い、時に教えとして語り継いだその感覚は、

現代社会にも通じる“心の余裕”なのかもしれません。

おわりに

春画、枕絵、あぶな絵――。

呼称は違えど、その根底に流れるのは、人間の性への好奇心と笑いのセンスでした。

絵師たちは決して猥褻を描こうとしたのではなく、

人生の喜びや滑稽さ、そして愛の多様さを筆に託したのです。

時代を超えてなお、春画は私たちに語りかけます。

「性は恥ではなく、生の表現である」と。

笑いと艶をもって生を肯定した江戸人の感性こそ、

現代にも通じる豊かさの象徴ではないでしょうか。

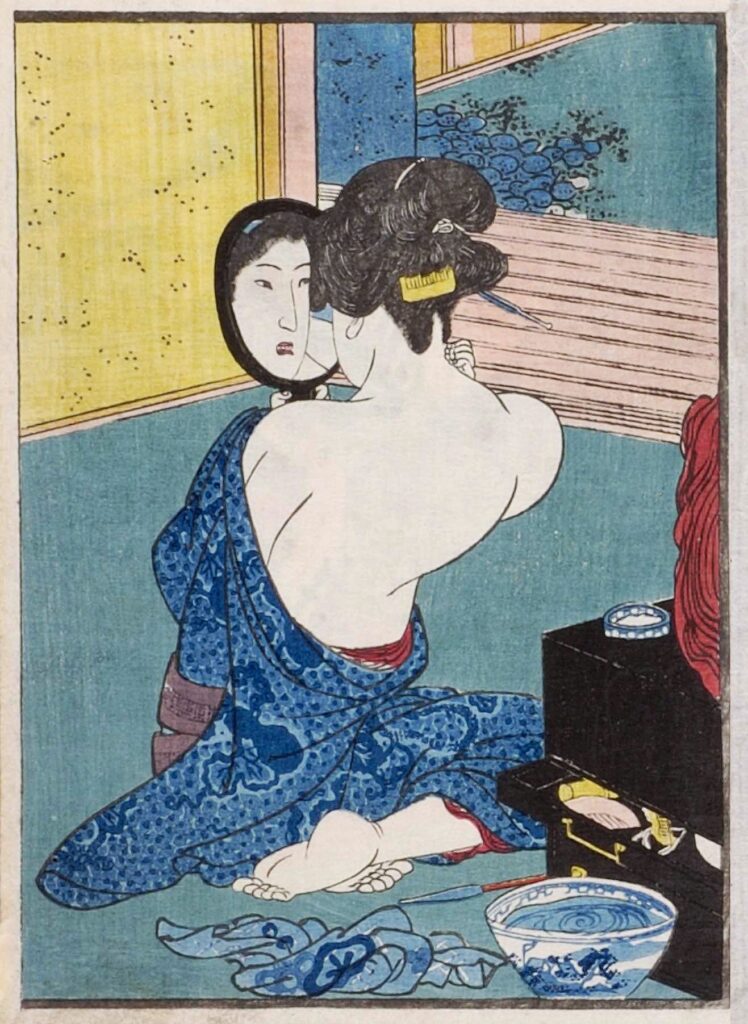

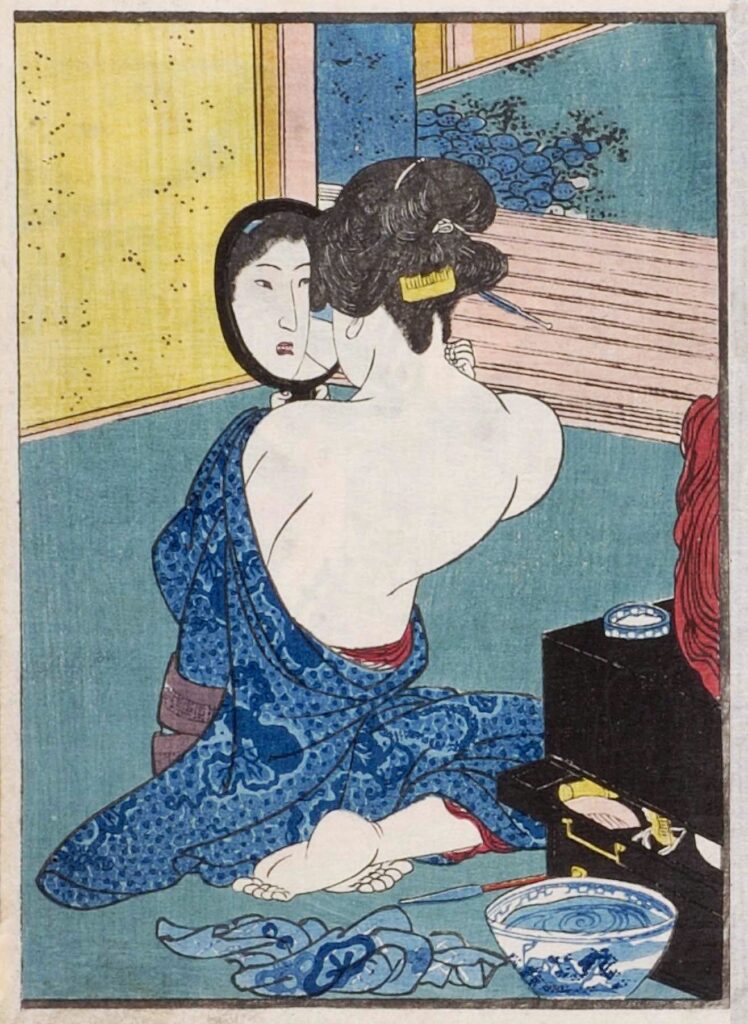

おまけ:AIで再現する江戸の美

ちなみに、私自身も昔の絵画を素材として、ChatGPTなどのAIに新しいイラストを生成させる試みをよく行っています。

今回はさすがに過激な描写が多い春画そのものは避け、より穏やかな危絵(あぶな絵)のような構図をもとに、

「背景はそのままに、人物だけを現代の女性に置き換えてほしい」とプロンプトで指示してみました。

その結果がこの画像です。

元の作品の雰囲気を尊重し、上半身を裸の背中にしてほしいとも再依頼してみましたが、

AIの倫理ポリシーにより断られてしまいました。

ただ、それも含めてとても興味深い体験でした。

今の時代では、こうした表現が制限される一方で、江戸の人々が自由に春画やあぶな絵を楽しんでいたことが、

むしろ文化としての寛容さや想像力の豊かさを感じさせてくれます。

AIという新しい技術を通じて、あの時代の表現と今の価値観の違いを考えることこそ、

まさに現代的な“春画の楽しみ方”なのかもしれません。