蔦屋重三郎(つたや じゅうざぶろう、1750年2月13日~1797年5月31日)は、江戸中後期の出版界を牽引した版元です。享年は47歳でした。喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)・東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)・山東京伝(さんとう きょうでん)らの才能を見出し、絵と物語を庶民の手に届くかたちで普及させました。単なる書店主ではなく、企画・編集・流通・宣伝を束ねる文化プロデューサーとして、江戸文化を加速させた人物です。

近年はドラマ『べらぼう』でも注目されていますが、ここではエンタメの脚色に寄りかかりすぎず、史実に根ざした人物像・時代背景・仕事術を押さえつつ、現代的なたとえと鑑賞のヒントまでを一気通貫で整理します。

目次

- 1. 人物像と歩み

- 2. 時代背景と「売れる条件」

- 3. 蔦屋の革新――編集・宣伝・流通の一体化

- 4. 人材地図――「蔦屋ネットワーク」を俯瞰する

- 5. 作品で知る編集術――「使える娯楽」の設計

- 6. 版元印とブランディング

- 7. 社会的インパクト――江戸を「文化都市」へ

- 8. NHKドラマ『べらぼう』を史実と照らして読む(統合版)

- 9. 現代に置き換えると――もし蔦屋が今いたなら

- 10. 鑑賞のヒント

- 11. 制作の舞台裏と技法(鑑賞を深める補遺)

- 12. 現代に置き換える意義(実務のヒント)

- 13. まとめ

- 14. おまけ:蔦屋重三郎のお墓を訪ねてみました

- 15. 驚いたのは「お寺がビル」だったこと

- 16. 墓碑と顕彰碑について

- 17. 訪問して感じたこと

- 18. 訪問のポイント

人物像と歩み

蔦屋の本名は喜多川珂理(きたがわ からまる)です。幼くして両親と別れ、吉原の引手茶屋を営む喜多川家の養子となりました。1774年、吉原大門前に耕書堂を開き、翌年に北尾重政(きたお しげまさ)を絵師に起用して『一目千本』を刊行します。吉原の地理・風俗・作法を見立てで案内するこの本は評判を呼び、のちの『吉原細見』とともに娯楽と実用が結びついた「観光ガイド」の嚆矢となりました。

1780年代に入ると、蔦屋は戯作者の山東京伝(さんとう きょうでん)や恋川春町(こいかわ はるまち)、役者絵の勝川春章(かつかわ しゅんしょう)らと手を組み、黄表紙・洒落本・絵本を矢継ぎ早に刊行します。美人画の新境地を拓いた喜多川歌麿、わずか10か月余で伝説を残した東洲斎写楽も、蔦屋の強力なバックアップによって一気に浮上しました。

ただし成功は常にリスクと隣り合わせです。寛政の改革で風紀取締りが強まり、1791年には京伝の著作が処罰対象になるなど、出版の現場は揺れ続けました。蔦屋は題材・装丁・価格帯・判型を機敏に調整し、在庫回転を保つ「売り場の設計」で逆風を乗り切ります。1797年、病のため47歳で没しますが、構築した仕組みと人材のネットワークは、後続の版元や絵師へと確かに継承されました。

時代背景と「売れる条件」

18世紀後半の江戸は人口100万超の大都市でした。寺子屋や貸本屋の普及で識字率が上がり、「読む」行為が日常化します。並行して、木版多色刷り(錦絵)の技術成熟、紙・顔料の安定供給、街道整備による物流効率化が進み、制作・供給・流通の三拍子がそろいました。

出版は絵師(デザイン)―彫師(版木)―摺師(印刷)の分業制で回り、版木は再利用できるため、ヒット作ほど増刷で利益が出ます。蔦屋はこの生産性を見越して「売れる絵柄」と「続けやすいシリーズ」を優先し、製版費と需要を慎重に見積もりました。売れ筋は大判・中判の錦絵、美人画・役者絵・見立て絵、そして吉原ガイド系。買い手は芝居好き・粋筋・旅人・好奇心旺盛な町人たちでした。

蔦屋の革新――編集・宣伝・流通の一体化

蔦屋の革新は、次の4点に集約できます。

- ビジュアル一体型の企画

文字と絵を同格に扱い、図解・細部描写・色面で“見てわかる”体験を設計しました。判型・刷り色・紙質まで目配りし、「手に取りたくなる」パッケージングを徹底します。 - 才能の早期投資と育成

新進の絵師・戯作者を早期に抜擢し、シリーズ企画や同題反復で露出を継続。単発ヒットで終わらせず、作家名そのものをブランドへ育てました。 - 売り場と口コミの設計

吉原という情報発信地の地の利を活かし、見立て・風俗・小噺を「話題化」するコピーや口上で購買意欲を刺激。番付・看板・引札と連動させ、実地のエンタメと出版物の循環を作りました。 - 検閲下のリスク分散

取締りの強弱を読み、題材のトーンや表現の“抜き差し”を調整。価格帯と装丁のバリエーションで粗利と回転を両立するやりくり(※ビジネス用語でいう「ポートフォリオ経営=複数の種類の商品を組み合わせ、利益と安全性のバランスをとる方法」)を行いました。

人材地図――「蔦屋ネットワーク」を俯瞰する

以下は、蔦屋の周囲で活躍した主要人物です(初出時のみふりがな)。

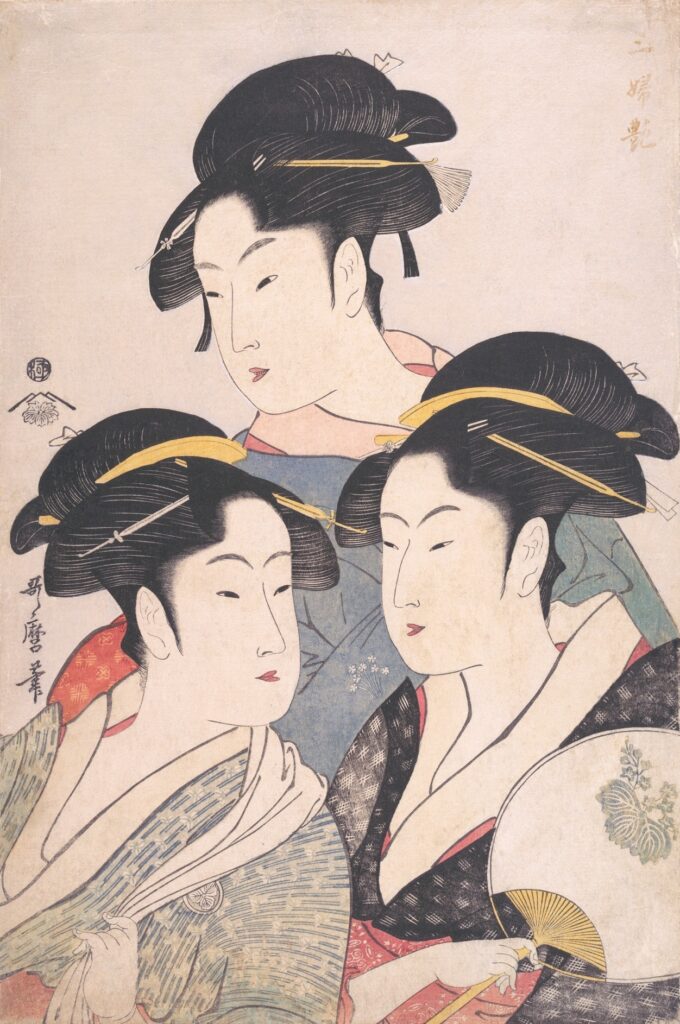

- 喜多川歌麿(きたがわ うたまろ):美人画の巨峰です。髪型・肌理・手元の仕草まで描き分け、女性像の“うつろい”を画面化しました。

- 東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく):役者絵の革命児です。舞台の一瞬の感情を黒雲母摺の迫力で定着し、人物心理を可視化しました。

- 勝川春章(かつかわ しゅんしょう):写楽以前の役者絵を牽引しました。似顔の記録性が高く、芝居文化のアーカイブとしても重要です。

- 鳥居清長(とりい きよなが)/鳥居清経(とりい きよつね):芝居絵・美人画で町の活況を描き、江戸の“空気”を画面に封じ込めました。

- 北尾重政(きたお しげまさ)/北尾政美(きたお まさよし):北尾派の柱。風俗・教訓・洒落を軽やかに織り、読みと笑いの両輪でヒットを量産しました。

- 栄松斎長喜(えいしょうさい ちょうき):歌麿と同門。日常の仕草を愛らしくとらえ、美人画の裾野を広げました。

- 十返舎一九(じっぺんしゃ いっく):のちに『東海道中膝栗毛』で一世を風靡。旅と失敗譚を笑いへ転化し、“読む娯楽”の層を厚くしました。

- 喜多川行麿(きたがわ ゆきまる):歌麿一門の広がりを示す存在で、様式の継承に寄与しました。

- 北尾政演(きたお まさのぶ)=山東京伝(さんとう きょうでん)の画号:戯作と絵の両輪でヒットを創出し、蔦屋の編集力とシナジーを生みました。

蔦屋は作家×題材×判型の掛け合わせで市場を細やかに切り拓き、各人の個性を「企画の器」に合わせて活かしました。

作品で知る編集術――「使える娯楽」の設計

当時の代表的な出版物から、「売れる理由」を読み解きます。

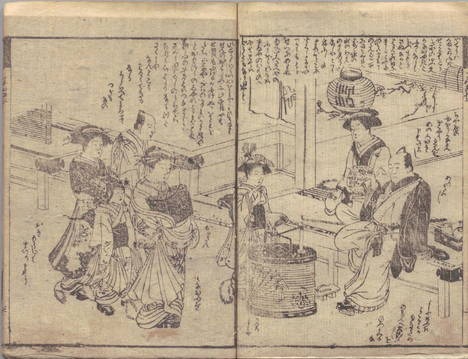

- 『一目千本』:見立てと図解で吉原世界を可視化。初期から「使える娯楽」の路線が確立しています。

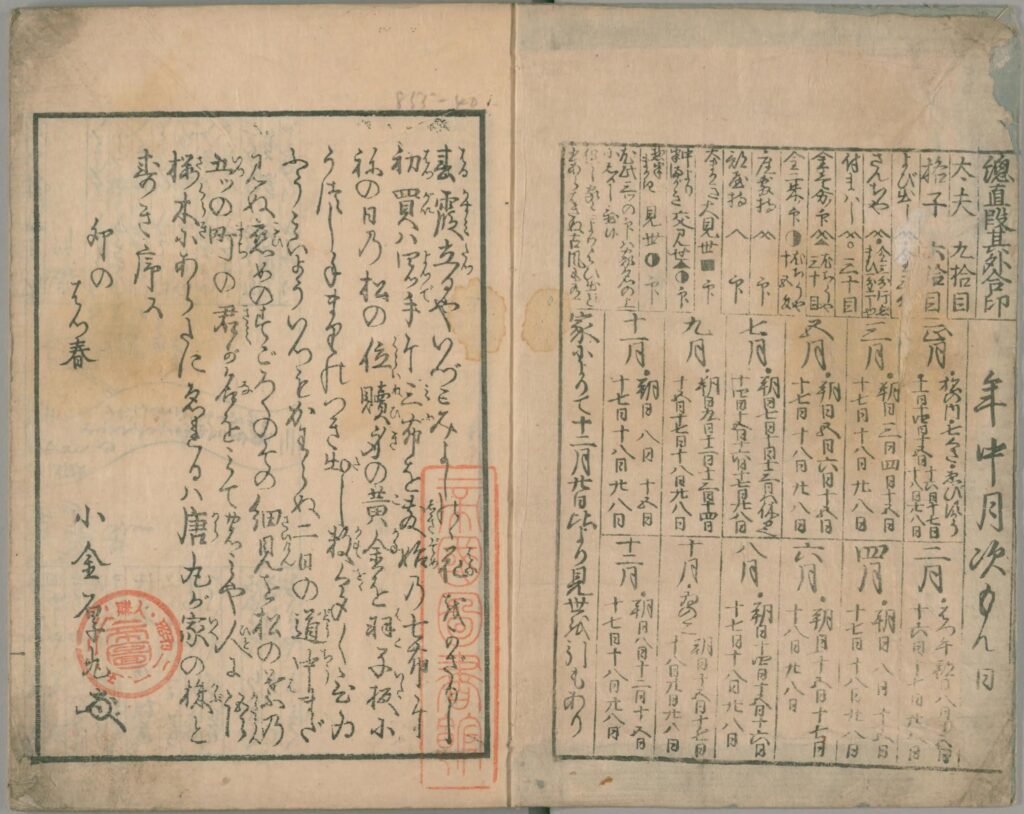

- 『吉原細見』:現在のガイドブックに近い実用性。必要情報をテンポよく整理し、持ち歩き前提の判型でロングセラー化。

- 『青楼絵入会壽登(せいろうえいり かいことぶきのかがみ)』:豪華本の頂点。資金と技術を惜しみなく投じ、「憧れの所有体験」を提案しました。

- 『伊達騒動見立十二役(だてそうどう みたて じゅうにやく)』:舞台人気と絵の相乗効果で、劇場の熱狂を家庭に持ち帰らせる回路を作りました。

- 『明月合戦(めいげつ がっせん)』:勝川春章(かつかわ しゅんしょう)の役者絵で構成。シリーズ感を強め、蒐集欲を喚起。

- 『鬼徳一夢(おにとく ひとむ)』:風刺・道徳・笑いのミックス。教訓を笑いで包む「読みやすい教養」の設計が光ります。

いずれも単体の名作というだけでなく、生活導線と消費心理を踏まえた編集・装丁・価格設計の勝利でした。

版元印とブランディング

蔦屋が関わる錦絵には、富士山や蔦を意匠化した版元印が捺されることがあります。今日でいえばレーベルロゴに相当し、品質保証と話題喚起の役割を果たしました。「絵師の個性 × 版元の信頼」という二重のブランドが合わさることで、購入の意思決定が加速します。

さらに、判型の統一・共通の見返し・口上の語り口など、シリーズを意識した見た目(UI)と使いやすさ(UX)で「集めたくなる」心理を巧みに刺激しました。

社会的インパクト――江戸を「文化都市」へ

蔦屋の仕事は、

- 浮世絵の大衆化(=ビジュアル文化の民主化)、

- 戯作者・絵師・彫師・摺師を横断する制作ネットワークの形成、

- 風俗・遊興・街の貌の視覚資料化――という三点で画期的でした。

その成果はのちに海外へ渡り、ジャポニスムを通じて印象派など近代美術の受容にもつながります。出版は一都市の消費だけでなく、世界芸術史の文脈にも接続していったのです。

NHKドラマ『べらぼう』を史実と照らして読む(統合版)

2025年のNHK土曜ドラマ『べらぼう』では、蔦屋重三郎が“型破りな出版人”として描かれます。検閲や政治権力との緊張関係はドラマティックに表現されていますが、史実の蔦屋は政治闘争の旗手というより、商才と編集力に長けた起業家でした。

実像に近づくための二つのレンズ――①物語としての人間ドラマ、②史実としての編集・流通・リスク管理――を意識すると齟齬が減ります。史実で確かな点は、才能の発掘と育成の仕組み、シリーズと判型で設計された商品性、そして検閲期のやりくり(内容の濃淡や価格帯の調整でリスクを分散)です。ここを押さえて作品(実物)を観ると、ドラマの熱量と現場の手仕事が一つの線で結ばれていきます。

現代に置き換えると――もし蔦屋が今いたなら

- 出版×IP開発のプロダクトマネージャー:作家をスカウトし、レーベルを束ね、シリーズで収益を設計します。

- 映像・音楽の現場で作品全体を統括する責任者(ショーランナー)と、新人発掘・育成担当(A&R):編集と宣伝を一体化してヒットを創出します。

- 観光・地域編集のプロデューサー:街の魅力を再編集し、ガイドやビジュアルアーカイブで体験価値を増幅します。

- ルール対応のオペレーション責任者:題材選定・価格設計・在庫回転で、創作と持続性を両立します。

要するに蔦屋重三郎は、「文化を設計する起業家」に相当します。KPI(成果指標。売上・来店数・再生数などの目印)の感覚と審美眼を併せ持つ稀有な存在だったと言えるでしょう。

鑑賞のヒント

主要な絵師(例:東洲斎写楽/喜多川歌麿/栄松斎長喜/北尾政美/北尾政演/北尾重政/鳥居清長/鳥居清経/勝川春章/十返舎一九/喜多川行麿ほか)を眺めるときは、次の視点が有効です。

- 視線の設計:歌麿の美人画は、扇や衣文の流れが視線誘導になっています。まず「どこに目が導かれるか」を意識してみてください。

- 舞台と現実の距離:写楽の役者絵は舞台上の“役柄の感情”を誇張して刻みます。人物の眉・口角・頬の陰影に注目すると、心理描写の妙が見えてきます。

- 町の空気:鳥居派や北尾派の作品は、背景の小物・看板・番付の書き込みに生活感が宿ります。「画面の隅ほど情報が密」という視点もおすすめです。

- 版元印を見る:富士や蔦を意匠化した版元印は、今日で言うラベル表示。どの絵に蔦屋印があるかを探すと、版元の戦略が浮かび上がります。

- シリーズ性:同じ題材・判型・口上で複数枚を比べると、反復の中の差異(季節・仕草・小道具)が見えてきます。

制作の舞台裏と技法(鑑賞を深める補遺)

浮世絵は、下絵→版下→彫り→摺りの分業で成り立ちます。輪郭を刻む主版(おもはん)に続き、色ごとに版木を重ね、見当(けんとう)で位置合わせをして刷り重ねます。肌や着物の柔らかな階調は、版木の絵具を刷毛であえてグラデーションにするぼかし、紙面を凸凹で浮き立たせる空摺(からずり)、背景に雲母粉を混ぜた糊を刷って光沢を生む雲母摺(きらずり)などの技法で生まれました。とりわけ東洲斎写楽(とうしゅうさい しゃらく)の役者絵に見られる雲母の微光は、舞台照明のように顔の陰影を強調し、心理の緊張を観客(鑑賞者)に伝えます。喜多川歌麿(きたがわ うたまろ)の美人画では、うなじや頬の淡いぼかし、髪の生え際のきめ細かい線が“呼吸する皮膚感”を作り、装飾ではなく身体の時間を表現しています。図版を拡大表示し、背景や髪の生え際、扇や簪(かんざし)の縁を追うと、摺りの痕跡が見えてきます。

現代に置き換える意義(実務のヒント)

蔦屋の方法論は、紙からデジタルへ媒体が変わった現代でも応用できます。小さく試し、反応の良い企画をシリーズ化、作家(クリエイター)名をレーベルとして育てる、供給(制作)と需要(販売・配信)の距離を縮める――これらは今日のSNS運用やサブスク配信、EC運営の原理と重なります。規制・レギュレーションの読解は、現代のプラットフォームのルール対応に通じます。蔦屋の強みは、審美眼だけでなく、収益構造と風評リスクを同時に設計する二兎追いの姿勢にありました。

まとめ

蔦屋重三郎は、絵と物語をだれもが手に取れるプロダクトへ翻訳し、江戸の娯楽と知を同時に底上げしました。耕書堂という小さな拠点から作家・職人・読者・街をつなぎ、時代の熱量を紙の上に固定したのです。『べらぼう』が照らすドラマの奥には、編集・流通・ブランド設計という冷静な技術が確かにあります。

媒体が紙からデジタルへ変わった今でも、この方法論はなお通用します。データと情緒、規制と自由、採算と理想を往復しながら、創作と市場を両立させる胆力――それこそが蔦屋重三郎から学べる最大の教科書です。

おまけ:蔦屋重三郎のお墓を訪ねてみました

今回調べた蔦屋重三郎について、なんと会社のすぐ近くにお墓があると知り、実際に足を運んできました。

場所は東京都台東区東浅草にある 日蓮宗・誠向山 正法寺(しょうほうじ)。

江戸時代後期に活躍した蔦屋重三郎と、その家族が眠るお寺です。

驚いたのは「お寺がビル」だったこと

正法寺は住宅街の一角にありますが、驚いたのはその外観。

いわゆる伝統的なお寺の山門ではなく、まるでオフィスビルのような近代建築でした。

自動ドアを抜けると中庭のような空間があり、その一角に蔦屋重三郎の立派なお墓が建てられています。

まさに「都会のお寺」という印象です。

墓碑と顕彰碑について

お墓には重三郎の戒名「幽玄院義山日盛信士」が刻まれており、顕彰碑には「喜多川柯理墓碣銘」という碑文が刻まれています。

関東大震災や東京大空襲で一度は失われましたが、その後に復刻され、今も参拝することができます。

静かな境内に立つその石碑を前にすると、江戸時代に歌麿や北斎などを世に送り出した「江戸の出版王」が、この地に眠っていることを実感できます。

訪問して感じたこと

お墓の前に立つと、江戸の町人文化や出版文化の隆盛を支えた人物が、現代の東京の片隅に静かに眠っていることに感慨深さを覚えました。

歴史の教科書で読む存在が、実はすぐ近くで手を合わせられる距離にいる——そんな不思議な感覚です。

訪問のポイント

- アクセス:浅草駅から徒歩圏内。観光の合間にも立ち寄れます。

- 雰囲気:外観は近代的なビルですが、中庭に入ると静かで落ち着いた空間です。

📍 江戸の文化人や出版に興味がある方は、ぜひ一度訪ねてみてください。

このレポートを読んでくださったみなさんにとっても、江戸文化がぐっと身近に感じられるはずです。